周瑜在小說、戲劇、遊戲等相關創作中,人物形象經過重重改編,離歷史面貌越來越遙遠,以下先澄清關於周郎常見的三點誤解:

一、既生瑜,何生亮

相聲瓦舍經典段子,問曰:「周瑜的父親姓周,諸葛亮父親姓諸葛,那麼他們姥姥家姓什麼?」

答曰:「《三國演義》中,將他們的家底說得清清楚楚!紀老太太生周瑜,何老太太生諸葛亮!」

這段對話只是創作,觀眾自然不會當真,說書人旨在提醒大家,無論是相聲版本的「紀生瑜,何生亮」、或是嘔血版本的「既生瑜,何生亮」皆為虛構,歷史上,周瑜根本不曾說過這句話。

二、大江東去,浪淘盡,千古風流人物。故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁……遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。羽扇綸巾,談笑間,檣櫓灰飛煙滅。

後人指出蘇軾在《念奴嬌‧赤壁懷古》一詞中有幾處錯誤,首先,蘇東坡人在黃州赤壁,現今史家考據相信赤壁戰場應該在蒲圻赤壁,故又稱前者為文赤壁,後者為武赤壁。

說書人想替他說句話,其實東坡居士是三國的忠實粉絲,對於《三國志》頗有研究,甚至一度有重書三國的想法,他未必誤認了赤壁的位置,只說「人道是」三國周郎赤壁,由此可見,從漢末至宋代,周瑜破曹這段故事仍為人們津津樂道,只是當時許多人以為黃州赤壁就是周郎赤壁罷了。

第二個錯誤,周瑜納小橋(亦作小喬)在西元199年,那麼208年赤壁之戰,怎麼會是「小喬初嫁了」?我想此處倒不必深究,自古英雄配美人,這首詞極力描繪周郎的風流與英姿,如此筆法也在情理之中。

最後這個問題比較少人提及,但我認為值得細細思辨,「羽扇綸巾」真的是當時周瑜的模樣嗎?其實這是漢末至魏晉時期士人常見的裝束,並不是孔明或公瑾的專利,只是加強周瑜談笑間破敵的風采,不過以這段文字延伸解讀,若因此推論公瑾是搖著羽扇、運籌帷幄的軍師,這誤會可就大了──以下就是我提出的第三個歷史疑問。

三、周瑜是智冠當世的軍師?或是有勇有謀的戰將?

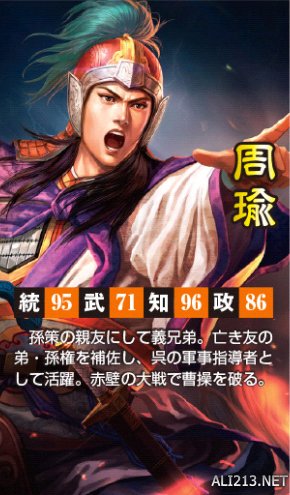

最後的問題,說書人有個比較尖銳的答案,我相信周瑜是有勇有謀的大將,然而在三國相關遊戲中,周瑜的智力數值恐怕都給得太高了──

《三國志》說孫策「以張昭、張紘為謀主」,孫權「待張昭以師傅之禮,而周瑜、程普、呂範等為將率,魯肅、諸葛瑾等始為賓客」,說明了周瑜是與程普並列的大將,並非參謀軍師或內政謀臣。

當然,周瑜身為將軍絕對稱得上是一名智將,只是在記載中並沒有太多自身謀略的表現,周瑜用黃蓋之計,火燒赤壁,詐降與火計其實都出自黃蓋的建議,而後用呂蒙之計,調兵遣將,最終打下江陵;我們可以說周瑜是個非常優秀的都督,善用諸將,各盡其謀,其「統率力」無庸置疑,但若說「智力」與荀彧、郭嘉並駕齊驅,勝過陸遜、魯肅,或許就得打上一個問號了。

三國系列遊戲如此設計,畢竟還是受到演義的影響,史實中周瑜並沒有對蔣幹使用「反間計」,也沒有和黃蓋演出「苦肉計」,雖說智謀與武勇本來就難以量化,但若要認真計較,周瑜的智力值應向下微調、武力值向上微調,或許會更接近歷史上的周郎。

在說書人眼中,周瑜和當年憑著強大破壞力征服江東的孫策,其實是非常相像的──

請看下文,周瑜的終章,再次證明了他和孫策命中注定的羈絆。

周瑜的終章

火燒赤壁,曹操退兵,奠定了三國鼎立的局面。

然而,天下究竟如何三分,其實這是一段撲朔迷離的歷史,《三國志》用字精簡,以紀傳體分列人物事跡,卻難以細辨真正的時間順序,我們只知道兩方的記載如下:

在劉備這邊,他並不像八卦雜誌報導所說毫不費力便笑納荊州。其時曹操退兵,留下曹仁這面鬼神之盾抵抗孫劉聯軍,「備、瑜等復追至南郡」,可見這時候劉備率關羽、張飛與吳軍水陸並進,並非袖手旁觀;然而,接下來「先主表琦為荊州刺史,又南征四郡」,筆鋒一轉,劉備突然揮軍南下,更神奇的是,武陵、長沙、桂陽、零陵四位太守盡皆投降,於是劉備坐擁荊南四郡。

在周瑜這邊,面對鎮守江陵城的曹仁,「瑜與程普又進南郡,與仁相對」,這場艱苦的戰役歷時一年,首先前鋒甘寧在夷陵遇險,周瑜用呂蒙分兵之計,親自率軍援救甘寧,成功突圍之後,又與曹仁正面交戰,此役周瑜身中流矢,傷重退兵,後來曹仁聽說周瑜臥床不起,再次進軍,周瑜咬牙站了起來,振奮精神、激勵將士,終於讓曹仁撤軍退回北方,成功攻佔南郡。

問題來了,劉備不費吹灰之力得到荊州南部的四郡,周瑜在重傷苦戰之下只奪得荊州北部的南郡,這根本不划算吧?難道孫吳陣營都是笨蛋嗎?

事實上並非如此,荊州北部的襄陽、江陵是兵家必爭之地,因此曹操退兵仍不肯放棄南郡,以當時的中原思想,黃河以南、長江之北歷經開發,豐饒富庶,北荊州的價值遠遠高於南荊州,孫吳才會默許劉備這樣的軍事行動。

不過,以結果論來看,劉備原本一無所有,突然間擁有得以競逐天下的基礎,《三國演義》藉題發揮,孔明計奪四郡、三氣周郎雖非事實,但若說周瑜輸了這一著,倒也沒有說錯。

那麼,為什麼周瑜會有如此失誤呢?

《吳錄》備謂瑜云:「仁守江陵城,城中糧多,足為疾害。使張益德將千人隨卿,卿分二千人追我,相為從夏水入截仁後,仁聞吾入必走。」瑜以二千人益之。

劉備與周瑜合攻江陵城,他向周瑜提議,請吳軍撥兩千人給他,他借張飛與一千人予周瑜,這個故事想要告訴我們什麼呢?

沒錯,根據公平交易法得證,張飛張益德,一騎當千!(張飛表示:程昱說俺是萬人敵,大哥你這樣做買賣豈不是滅俺的威風嗎……)

這則記載未必為真,但若要試圖解釋,我想劉備出借張飛是想要讓周瑜放心,等於將主力大將留在公瑾身邊,而劉備並未食言,使關羽絕北道,關羽與徐晃、樂進、文聘打了多場游擊戰,在《三國志‧魏書》中皆有記載,關羽且戰且走,但這隻軍隊人數不多,本意並非攻克敵軍,只是想讓曹仁感到壓力,在聯軍前後夾擊之下選擇退兵。

周瑜忽略了劉備與劉琦的力量,劉備遣關、張相助吳軍,自己卻迅速收服荊南四郡,史書寫得簡略,但我想關鍵人物應是劉琦,劉備捧著劉表長子劉琦這張王牌,也難怪四郡太守盡皆投降了。

再說周瑜直取北荊州,甚至深入夷陵,導致甘寧遇險,可以看出他不滿足於割據江東,積極朝西北而上,其實公瑾的心態不難理解,赤壁之戰,方破曹操十萬大軍,全軍士氣高昂,攻下江陵城大概只需要一眨眼的工夫,區區曹仁怎麼可能擋得住他──

結果,曹仁竟然擋住了。事實上,江陵幾乎可說是非失不可,關鍵在於曹仁能幫後方的曹操爭取到多少時間,面對孫劉聯軍前後夾攻,曹仁硬生生堅持了一年,實在是值得敬畏的對手。

更慘的是,周瑜在這場戰役右脅中箭,傷勢嚴重,雖然打下了江陵,日後卻賠上了性命。

說書人總是說周瑜和孫策是天造地設的一對,因為他們真的太像了──

周瑜攻打江陵,與曹仁相持不下,最後用什麼奇謀妙計取勝?沒有,他只是忍著箭傷,強自振作、鼓舞全軍,跟當年冒險親征、身先士卒的孫策簡直一模一樣。

208年,周瑜於赤壁之戰大破曹軍。209年,周瑜打下江陵,領南郡太守。210年,周瑜提出二分天下之策,建議出兵奪蜀,在整裝上路的途中病重而逝。

孫策當年同樣是以驚人的速度席捲江東,卻如流星破空,倏忽即逝。

這個故事,再次讓所有年輕人上了一課,當你一帆風順、志得意滿之際,往往以為「天下沒有什麼做不到的事」,青春或許無敵,驕傲卻是大敵,以孫吳後來北伐的戰績看來,二分天下恐怕是個難以實現的夢想。

當然,用浪漫的角度來看,周瑜亦可能「明知不可為而為之」,他很清楚這個戰略的風險,但是他必須這麼做──

為了完成他與孫策的約定。為了建立屬於他們的國家。

周瑜臨終前,最讓我感動的一點,在於以下這段記載。

《三國志‧魯肅傳》周瑜病困,上疏曰:「當今天下,方有事役,是瑜乃心夙夜所憂,願至尊先慮未然,然後康樂。今旣與曹操為敵,劉備近在公安,邊境密邇,百姓未附,宜得良將以鎮撫之。魯肅智略足任,乞以代瑜。瑜隕踣之日,所懷盡矣。」

在赤壁戰前,周瑜和魯肅是東吳陣營唯二極力主張對抗曹操的重臣,但後來兩人理念不同,魯肅認為使劉備鎮守荊州數郡,既能減輕江東拉長戰線的負擔,又能借劉備之力抗曹,魯肅往往被世人所低估,在我看來,他很可能是東吳舉國上下最具有大智慧的人物(詳見:魯肅之章)。

周瑜並不認同這樣的戰略規劃,最後卻指定以魯肅為接班人,再次讓我們看到公瑾的胸襟與遠見;臨終之際,他將自己的想法擺在後面,以國家的利益為優先,我想,周瑜最後的願望大概就是孫吳建國、並且得以長久經營,除此之外,別無所求。

周瑜遺言上表孫權道:「如今我們與曹操為敵,身旁又有梟雄劉備,應尋求良將來鎮守、安撫他們,魯肅的機智謀略足以勝任,希望能夠以他接替我,那麼周瑜喪身之日,心中也沒有任何牽掛了。」

周瑜如此決定,讓人再次聯想到了他的好兄弟,孫策沒有將大業傳給「驍悍果烈,有兄策風」的孫翊,選擇了善於用人與平衡的孫權,此舉建立了江東穩固的基礎──

最後的致敬。最後的浪漫。

周瑜於赤壁大破曹軍,浴血打下江陵,直到離死不遠,他沒有想到自己,滿腦子只想著國家大事,無論是對孫策、或對孫權,他這一生實在無愧於心。

另外,關於歷史中孫權與周瑜的矛盾,說書人以為,在周瑜有生之年很可能根本沒有浮出檯面;我承認,以周瑜如此激進的戰略,無論奪西蜀或北伐成功與否,確實值得孫權擔憂,但當聽到公瑾的死訊,這一切都已不重要了。

蒼天無情,卻又有情,周瑜享年三十六歲,或許這也是最好的安排。

《江表傳》及卒,權流涕曰:「公瑾有王佐之資,今忽短命,孤何賴哉!」後權稱尊號,謂公卿曰:「孤非周公瑾,不帝矣。」

孫權是個性情中人,記載中多有大喜、震怒、痛哭的描寫,《三國志》說孫權「素服舉哀,感慟左右」,我相信他悼念周瑜並非演戲,字字真情流露,若沒有公瑾,他怎麼會有稱帝的一天呢?

周瑜有兩個兒子和一個女兒,女兒嫁給太子孫登,長子周循娶了公主,任騎都尉,有周瑜的遺風,然而不幸早逝;次子周胤封為都鄉侯,自身沒有功績,仗著官位酗淫放縱,後被定罪,貶為平民,孫權論及過去周瑜的功業,有心再用周胤,周胤卻於此時病死。

直到周瑜逝世許久,孫權都沒有忘記公瑾,周瑜哥哥的兒子周峻因周瑜的功績而任偏將軍,周峻死後,全琮上表奏請任命周峻之子周護為將,周護品行不佳,孫權拒絕了這個提案,但吳國大帝再次說了一番感懷周瑜的言論。

《三國志‧周瑜傳》權曰:「昔走曹操,拓有荊州,皆是公瑾,常不忘之。初聞峻亡,仍欲用護,聞護性行危險,用之適為作禍,故便止之。孤念公瑾,豈有已乎?」

孫權含淚說道:「昔日擊退曹操,開拓荊州,都是因為有公瑾,我永遠不會忘了他。其實不必任用其後人證明什麼。我思念公瑾的心,又怎麼會有停止的一天呢?」

我念公瑾,豈有已乎──

這句話為周瑜的一生,寫下了最後的、最完美的一筆。

真的好喜歡版主這樣寫周瑜

讚Liked by 1 person

感謝你的回應!我想過這樣寫,不知道會不會讓喜歡周瑜的人反感,但我覺得歷史中的周瑜雖然不是完美零缺點,不過這樣的人物更是有血有肉、更顯得真實,周瑜臨終前的囑咐真的非常感人。

讚讚